神社やお寺でおみくじを引いたあと、「この順番ってどうなってるの?」と思ったことありませんか?

「吉と中吉、どっちが上?」「凶ってどのくらい悪いの?」——意外と知られていないのが、おみくじの“本当の順番”なんです。

この記事では、全国の代表的なおみくじを徹底調査して、「一般的な吉凶の順番」から「浅草寺・伏見稲荷・明治神宮など神社ごとの違い」まで、まるっと解説します。

さらに、「凶を引いても落ち込まなくていい理由」や「おみくじの正しい扱い方」も紹介。

読むだけで、“おみくじの見方”が変わるはずです。

あなたの引いた一枚が、きっと今日から「心の指針」になりますよ。

おみくじの順番とは?基本の吉凶ランキングを分かりやすく解説

おみくじを引いたあと、「これって良いの?悪いの?」って迷うこと、ありますよね。ここでは、おみくじの基本的な順番と、その意味をわかりやすく紹介します。

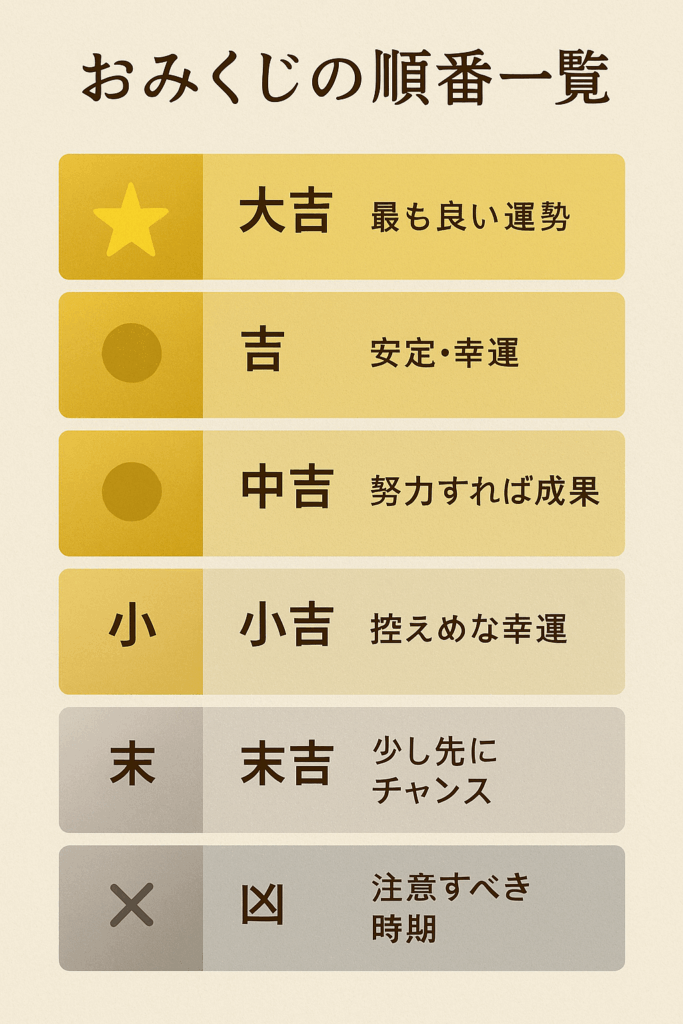

一般的なおみくじの順番一覧(大吉〜凶まで)

おみくじの「順番」は、基本的に大吉が一番良くて、凶が一番悪いとされています。

ただし、その中間の「吉・中吉・小吉・末吉」の並びは、神社やお寺で少し違うんですよ。

一般的には、大吉 → 吉 → 中吉 → 小吉 → 末吉 → 凶 → 大凶という順番が多いです。

この並び方は、全国的にもっとも認知されている“基本形”ですね。

ちなみに、大凶があるおみくじはレア。最近は「凶止まり」のところも増えています。

凶を引くと落ち込む人もいますが、実は「悪いことを教えてくれる=改善のチャンス」でもあるんです。

神社やお寺によって違う「順番の並び方」

実は、おみくじの順番って全国共通ではないんですよ。

たとえば「吉」が「中吉」より上にある神社もあれば、逆のところもあります。

浅草寺では「半吉」「末小吉」など、珍しい区分があって、凶の割合も多めです。

伏見稲荷大社では「凶後大吉」など、名前からしてドラマチックな運勢も登場します。

つまり、「どの神社か」によって、おみくじの順位や意味合いが変わるんですよ。

おみくじを引いたときは、その神社のルールで考えるのが正解です。

中吉がない?おみくじの種類と意味の違い

おみくじの種類は、実は思ったよりたくさんあります。

「大吉」「中吉」「小吉」「末吉」「吉」「凶」「大凶」だけじゃないんです。

浅草寺みたいに「半吉」「末小吉」など、昔の分類をそのまま使っているところもあります。

これらの名前には微妙なニュアンスがあり、「末小吉」は“まだ小さな幸せがこれから来る”という前向きな意味が込められています。

つまり、おみくじの“呼び方”が違うだけで、メッセージは共通して「どう生きるか」を教えてくれているんですね。

だから中吉がなくても問題なし。引いた結果を“今の自分へのメッセージ”として受け取ればOKです。

おみくじの種類は意外と多い!浅草寺・伏見稲荷・明治神宮を比較

「おみくじの順番って、どこも同じでしょ?」と思っている人、多いんですよね。でも実は、神社やお寺によって“おみくじのルール”はぜんぜん違うんです。ここでは、有名どころの3社「浅草寺」「伏見稲荷大社」「明治神宮」を比較して紹介します。

浅草寺の観音百籤:凶が多い理由

浅草寺(東京都台東区)のおみくじは「観音百籤(かんのんひゃくせん)」という、ちょっと特別なスタイルです。

1番から100番まで番号が振られた竹の棒を引いて、その番号の引き出しから紙を取り出す方式なんですね。

ここで驚くのが、浅草寺のおみくじは「凶が30%もある」と言われていること。

これは、浅草寺が“古来の比率をそのまま守っている”からなんです。

つまり、「凶を多くしたいわけじゃなく、昔ながらの伝統を守っている」んですよ。

しかも、凶が出ても悪い意味ではなくて、「今のあなたに気をつけてほしいことが書かれている」と考えるのが正解です。

実際、浅草寺の公式FAQにも「凶が多いのは古来のまま」と記載されています。

ちょっと厳しいメッセージの方が、かえって背中を押してくれることもありますよね。

伏見稲荷大社の17種類おみくじ:珍しい「凶後大吉」

伏見稲荷大社(京都)は、“おみくじがドラマチック”といっても過言じゃありません。

なんと、ここでは17種類の吉凶ランクがあるんです。

たとえば、「凶後大吉(きょうのちだいきち)」や「吉凶未分末大吉」など、もはや漢字のパズルみたいですよね(笑)。

でもこの言葉にはちゃんと意味があって、「いまは悪くても、あとで必ず良くなる」という“希望のメッセージ”が込められています。

伏見稲荷のおみくじは、単なる運勢じゃなく「人生の変化」を象徴しているようなものなんです。

そして面白いのが、“凶”がついていても、最終的には“吉”の方向に進むことが多いという点。

凶から大吉に転じるストーリー、なんか人生っぽくて素敵ですよね。

明治神宮の「大御心」:吉凶なしの特別な形式

そして、東京の明治神宮。ここはちょっと他と違うんです。

明治神宮のおみくじは「大御心(おおみごころ)」と呼ばれていて、なんと吉凶の区分がありません。

代わりに、明治天皇や昭憲皇太后の“お歌”が書かれているんです。

つまり、「運勢を占う」よりも「生き方のヒントを受け取る」というおみくじなんですね。

しかも、この大御心は結ばずに持ち帰るのが正式。自分の心に留めておくものなんです。

吉凶で一喜一憂するより、“心を整えるためのおみくじ”。さすが明治神宮、品格がありますよね。

凶を引いても落ち込まないで!おみくじの本当の意味

「うそ…凶引いちゃった…」って、つい肩を落としちゃう人、多いですよね。でも実は、おみくじの“凶”って、悪い結果じゃないんです。ここでは、凶の本当の意味と、そこから前向きに動くためのヒントを紹介します。

凶=悪運ではない?本来の spiritual な考え方

まず大前提として、“凶=悪運”ではありません。

浅草寺の公式FAQにも、「凶が多いのは古来のまま。恐れず誠実に過ごせば吉に転ずる」と書かれています。

つまり、凶は「いま注意すべき時期ですよ」というサインなんです。

人生って、いい時もあれば悪い時もありますよね。でも、悪い時期を知ることで、トラブルを避けたり、冷静に行動できたりします。

だから、凶を引くこと自体が“気づきのチャンス”なんです。

「凶だからダメだ…」じゃなくて、「今を整えるタイミングなんだな」くらいに考えると、気持ちがラクになりますよ。

凶を引いた時の過ごし方と開運アクション

じゃあ、凶を引いたときはどうすればいいの?と思いますよね。

神社によっては、凶を引いたら境内の“結び所”に結ぶ習慣があります。

浅草寺でも、悪運を神様に預ける意味で、凶のおみくじを結ぶ人が多いんですよ。

逆に、明治神宮のように「持ち帰って心に留めておく」というスタイルもあります。

大切なのは、凶を“捨てる”んじゃなくて、“意味を受け取る”こと。

内容をしっかり読んで、「今の自分が直すべきところ」を意識するだけで、行動が変わります。

そして、翌日から少しだけ優しく生きる。それで運は自然と上向いていきます。

実際に「凶から好転した人たち」のリアル体験談

「いや、それでも凶はショック…」という人に、ちょっと勇気が出る話を。

ある女性は、浅草寺で凶を引いた直後に「気をつけよう」と思って仕事のミスを防げたそうです。

また、凶を引いた年に転職を決意して、新しい環境で活躍している人も。

共通しているのは、“凶が悪い出来事じゃなく、行動のきっかけになっている”ということ。

おみくじって、当たる・外れるの話じゃなくて、「気づきをくれるツール」なんですよね。

だから次に凶を引いたら、こう思ってください。「お、神様がリマインドしてくれたな」って。

むしろ、ちょっとラッキーかもしれません。

神社ごとにおみくじの順番が違う理由を徹底解説

「えっ?神社によっておみくじの順番って違うの?」と思った人、正解です。実は、おみくじには“全国統一ルール”がないんですよ。ここでは、なぜ神社やお寺によっておみくじの順番が変わるのかを、歴史と文化の視点から解説します。

歴史的な背景:観音百籤と元三大師の由来

おみくじのルーツをたどると、平安時代にまでさかのぼります。

起源は比叡山延暦寺の「元三大師(がんざんだいし)」、正式には良源というお坊さんです。

この方が観音様に祈って得た“百のくじ”が「観音百籤」と呼ばれ、のちに全国に広まりました。

浅草寺などでは今もこの形式を採用していて、まさに“日本最古クラスのおみくじスタイル”なんですよ。

当時は、運勢占いというより「観音様からのアドバイス」を受け取るものだったそうです。

つまり、おみくじの順位よりも“教えの内容”が大事だったんですね。

各地で順番が異なるのはなぜ?

さて、ではなぜ神社によっておみくじの順番が違うのか。

その理由はズバリ、「おみくじを作った時代と目的が違うから」なんです。

例えば、浅草寺のように古い形式を守っているところは、「半吉」や「末小吉」などの区分がそのまま残っています。

一方、伏見稲荷大社では“希望の流れ”を重視して、「凶後大吉」など独自の表現が生まれました。

つまり、おみくじはその神社の「信仰スタイル」を映したものなんです。

だから「吉が中吉より上」とか「凶のあとに吉がある」など、細かい違いが生まれたわけですね。

これは地域の文化や信仰の個性が出ている証拠なんですよ。

「吉凶未分」「凶後吉」などの珍しいおみくじの意味

おみくじの中には、ちょっと変わった名前の運勢もあります。

たとえば伏見稲荷大社にある「吉凶未分末大吉(きちきょういまだわからずすえだいきち)」。

これは“まだ運勢は定まっていないけれど、これから良くなる兆し”という意味です。

また、「凶後吉(きょうのちきち)」は“今が低迷期でも、いずれ必ず好転する”という前向きなメッセージ。

こうした複雑な表現は、「人生には変化がある」という教えでもあります。

つまり、おみくじの“漢字の数”が多いほど、ストーリー性があるんですよね。

凶が出ても、その先に“吉が待っている”と思えば、少し気がラクになるはずです。

おみくじの確率と統計データ:凶が多いって本当?

「おみくじって、なんか凶ばっか出る気がする…!」そんな声、SNSでもよく見かけますよね。実際のところ、浅草寺など一部のお寺では“本当に凶が多い”んです。ここでは、その理由と確率データをわかりやすく紹介します。

浅草寺の確率データ(大吉17%・凶30%)

浅草寺のおみくじは、日本で一番“統計的に興味深い”おみくじかもしれません。

なぜなら、公式FAQにもある通り、浅草寺は古来の「観音百籤(かんのんひゃくせん)」をそのまま使っているから。

この観音百籤では、100本のうちの割合が次のように決まっています。

| 運勢 | 割合(本数/100) | 特徴 |

|---|---|---|

| 大吉 | 17本 | 全体の約17%。意外と少なめ。 |

| 吉 | 35本 | 中吉がない分、吉が多い構成。 |

| 半吉 | 5本 | 古来の中間運勢。やや珍しい。 |

| 小吉 | 4本 | ちょっと控えめな運勢。 |

| 末小吉 | 3本 | 「これから伸びる」意味合い。 |

| 末吉 | 6本 | 努力次第で上向く運勢。 |

| 凶 | 30本 | 全体の3割!古来の比率を維持。 |

つまり、浅草寺では「3人に1人が凶を引く」計算になります。

でもこれはネガティブなことではなく、「昔からの仏教的バランス」を守っているだけなんです。

いいことも悪いことも“表裏一体”という考え方なんですね。

他神社との比較表(伏見稲荷・出雲大社など)

では、浅草寺以外の神社はどうなのでしょうか?

神社によって確率は非公開なことが多いですが、観光メディアなどの取材結果をまとめると、次のような傾向があります。

| 神社・寺院 | 形式 | 凶の割合(推定) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 浅草寺(東京) | 観音百籤 | 約30% | 古来の比率を維持。 |

| 伏見稲荷大社(京都) | 17種類 | 約15%前後 | 「凶後吉」など変化型あり。 |

| 出雲大社(島根) | 伝統型 | 約10〜15% | 大吉がやや多め。 |

| 明治神宮(東京) | 大御心 | 0%(吉凶なし) | 御製・御歌による教訓形式。 |

見てのとおり、凶が多いのは浅草寺だけ。むしろレアなんです。

一般的な神社では、凶の割合は10%前後が平均といわれています。

浅草寺は「厳しいけど教えの深いおみくじ」、明治神宮は「静かに心に響くおみくじ」という対照的なスタイルですね。

凶を引く確率から見る「おみくじの深い意図」

ここで面白いのが、「なぜ凶を多くしているか」という点です。

これは、“人が気を引き締める瞬間”を大事にしているから。

良い結果よりも、悪い結果のほうが人は真剣に考えますよね。

だからこそ、浅草寺のような古い寺では、あえて「凶を多め」にしているんです。

つまり、「今こそ気づけ」という“お釈迦様のアラート”なんですよ。

そう考えると、凶を引く確率が高いのも、ちゃんと意味があると思えてきませんか?

引いたおみくじはどうする?結ぶ派・持ち帰る派の違い

おみくじを引いたあと、「結ぶの?」「持ち帰るの?」って迷ったことありませんか?実はこれ、どっちも正解なんです。神社やお寺の考え方によって、意味がちょっとずつ違うんですよ。ここでは、その違いと正しい扱い方を紹介します。

神社ごとのマナー:結ぶ場所の意味

まず、「おみくじを結ぶ」ことにはちゃんと意味があります。

たとえば浅草寺では、凶を引いた人が“悪運を神様に預ける”という意味で、おみくじを境内の指定場所に結びます。

これは、「運を結び直す」「願いを繋ぐ」という日本らしい考え方なんですね。

逆に、大吉を結ぶ人もいます。それは“良い運勢をしっかり結びとめておきたい”という前向きな気持ちから。

どちらにしても、「結ぶ=神様とのご縁を結ぶ」という意味が込められています。

もし結ぶ場所が分からない場合は、境内のスタッフさんや神職さんに聞くのがベストですよ。

おみくじを持ち帰る時の正しい扱い方

おみくじを結ばずに持ち帰る人も多いですよね。これも全然OKです。

持ち帰る場合は、財布や手帳、スマホケースなど、いつも目にする場所に入れておくのがおすすめ。

大事なのは、「書かれていた言葉を時々見返すこと」。

おみくじのメッセージって、数ヶ月後に“あ、これのことかも”と気づくこともあります。

もし家で保管するなら、粗末に扱わないようにして、感謝の気持ちを添えておくといいですね。

1年が経ったら、初詣などで神社に返納してもOKです。

明治神宮方式に学ぶ「心に留めるおみくじ」

明治神宮のおみくじは、ちょっと特別です。

さきほど紹介した「大御心(おおみごころ)」は、吉凶の区分がなく、明治天皇や昭憲皇太后の歌が書かれています。

この大御心は“結ばずに持ち帰る”のが正式な作法なんです。

なぜなら、そこに書かれているのは「今のあなたへの言葉」だから。

つまり、神社で結ぶ代わりに、“心の中に結ぶ”おみくじなんですね。

ちょっと素敵じゃないですか?運勢だけでなく、心の持ち方を見つめ直すきっかけにもなります。

おみくじをもっと楽しむ豆知識・裏話

せっかくおみくじを引くなら、ちょっとした豆知識を知っておくと何倍も楽しめます。ここでは、「へぇ〜!」と思えるような、おみくじの裏話を紹介します。

海外観光客に人気の「浅草寺おみくじ」

今、浅草寺のおみくじは海外観光客にも大人気です。

「100本の棒から1本を引く」というアナログな体験が、“まるで日本文化の縮図”として評判なんですよ。

外国人の方が一番驚くのは、「凶の割合が多い」という点。

日本では“凶も学びの一つ”という考え方があるため、「Bad luck=lesson」というポジティブな翻訳で紹介されていることもあります。

実際に浅草寺では、引いたおみくじを結ぶ外国人観光客も多く、「日本の spiritual な文化体験」としてSNSでも人気です。

観光と信仰がゆるやかに共存しているのが浅草寺の魅力ですね。

SNSでバズる「凶自慢」文化の心理学

最近はSNSで「#凶引いた」「#浅草寺おみくじ」などの投稿が話題になっています。

これ、いわば“凶の共有文化”なんです。

人は悪いことを笑いに変えることで、気持ちをリセットできる生き物なんですよ。

「凶だったけど面白かった」「友達と一緒に笑えた」——このポジティブ変換こそ、日本人らしいおみくじの楽しみ方です。

心理学的にも、“悪い出来事をジョークにする”ことでストレス耐性が上がることが知られています。

つまり、凶を引いても落ち込む必要はナシ。SNSにアップして笑い飛ばすのも、立派な開運アクションです!

実は進化してる?AIおみくじ・オンラインおみくじ最前線

そして最近では、「AIおみくじ」や「オンラインおみくじ」も登場しています。

神社公式アプリや観光サイトで引けるおみくじは、スマホ上で結果が出て、解説までしてくれる優れもの。

なかには、AIがあなたの生年月日や過去の運勢から“パーソナライズ運勢”を出すものまで!

もちろん、リアルな神社のおみくじとは違って「体験そのものの神聖さ」は薄いかもしれません。

でも、現代の人が“気軽に自分を見つめ直す”という意味では、これはこれで新しい形の「祈り」なんですよね。

テクノロジーと伝統がうまく融合して、令和時代のおみくじ文化はさらに進化しています。

まとめ:おみくじの順番を知ると、もっと心が軽くなる

おみくじの順番には、「大吉が一番、凶が一番悪い」という単純な意味だけではなく、深いメッセージが込められています。

浅草寺のように凶が多いのも、伏見稲荷のようにドラマチックな運勢名があるのも、すべては「人が前に進むための教え」なんですね。

つまり、おみくじは未来を占うものではなく、「今をどう生きるか」を映す鏡のような存在。

もし凶を引いても、それは「慎重に進めばうまくいく」というアドバイス。落ち込む必要なんてありません。

逆に大吉を引いたときも、「努力を忘れずに」というメッセージが隠れています。

おみくじを引いた日こそ、気づきをもらえる日。

次におみくじを引くときは、「どんな結果でも、自分を整えるヒントをくれる」と思って楽しんでみてくださいね。

きっと、あなたの心の中に“本当の大吉”が見つかるはずです。